投稿日:2024年06月01日

2024年4月から相続登記の義務化が開始されました。これまでの制度からどのように変わったのでしょうか。

この記事では、相続登記の基礎知識からすぐに登記ができない時の救済策まで詳しく紹介しています。また、2023年12月に法改正が行われた空き家対策特別措置法についても併せてお話しています。是非参考にしてください。

相続登記とは、被相続人の不動産を自分の名義に変更する所有権の移転登記を行い、第三者に対して不動産の所有権を証明することです。

不動産の権利を明らかにするために所有者の氏名・住所や抵当権の設定状況などの情報を登録しています。情報は法務局で管理されており、誰でも情報を閲覧することや登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を請求することができます。

▼相続登記の手続きの流れ▼

❶土地の所在地を管轄の法務局で調べる

❷必要な書類を用意する

❸登記申請書を作成

❹不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請

❺申請が受理されたら手続き完了

【相続登記の手続きに必要な書類】

財産を相続する方法には、「遺言書」「法定相続分」「遺産分割協議」の3つがあります。それぞれの方法によって相続登記の手続きに必要な書類も変わってきます。

◎遺言書による登記

被相続人が遺言書を残していた場合、その内容通りに相続する方法

◎遺産分割協議による登記

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決める方法

◎法定相続分による登記

法律上定められた相続割合で遺産を分与する方法

| 法定相続分 | 遺産分割協議 | 遺言書 | 被相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | △ |

|---|---|---|---|

被相続人の住民票の除籍 | 〇 | 〇 | 〇 |

相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | △ |

相続人の住民票 | 〇 | △ | △ |

相続人の印鑑証明 | × | 〇 | × | 固定資産評価税証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 遺言書 | × | × | 〇 | 遺産分割協議書 | × | 〇 | × |

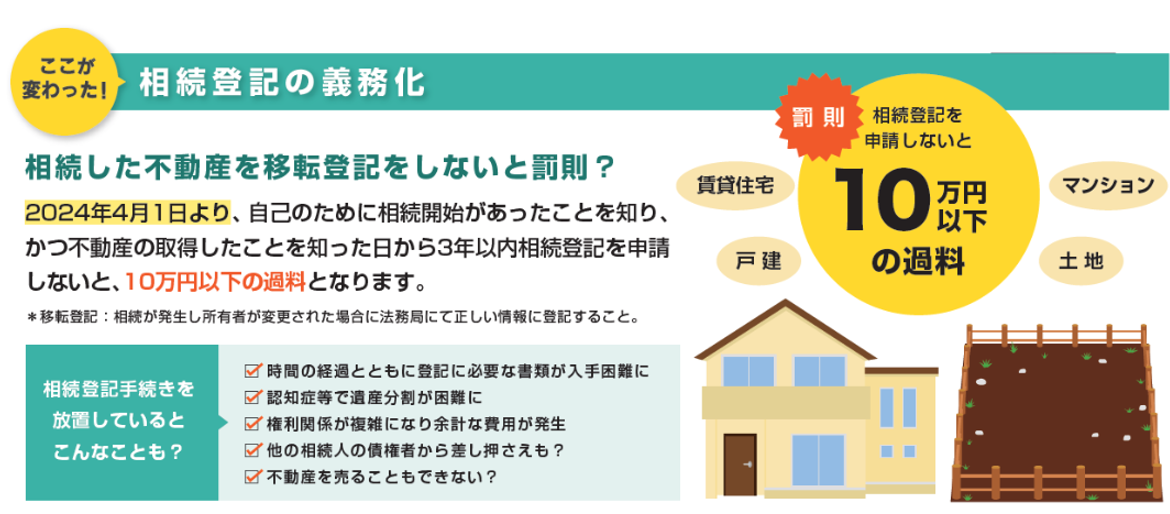

■相続登記の義務化

これまでは相続登記の申請については、相続人の任意とされていましたが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されました。

相続人は不動産(建物・土地)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料対象となる場合があります。

義務化される以前(2024年4月1日)に取得した不動産も義務化の対象になり、2027年3月31日までに行わないと過料の対象となりますので相続をした場合は速やかに手続きを行うようにしましょう。

【相続登記をしないとどうなる…?】

〇相続人のリスク

長期間、相続登記をしないまま放置しておくと相続人が増えていき、所有者を特定することや遺産分割協議をまとめることが難しくなる可能性が高くなります。相続人が多くなるとその分、登記に必要な書類も多くなるので集めるだけでも大変になります。

〇不動産の売却ができない

不動産を売却することができるのは、原則として名義人本人だけになります。そのため、相続した物件を売却したい場合には、名義変更が必須になります。

〇不動産の差押や共有持分を売却される

自己破産や役所からの通知を無視していた場合、不動産が差し押さえられることもあります。また、相続登記を行っていないと、他の相続人の誰かに勝手に自分の持分を売却されるリスクもあります。

メリット①:相続登記の義務不履行による罰金を回避できる

相続登記の義務化により3年以内に登記を行わなかった場合、過料の対象となりますが、相続人申告登記をすることで相続登記申請義務を果たしたことになります。

メリット②:相続人が単独で手続きができる

相続登記には必要書類として被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要ですが、相続人申告登記では不要です。

デメリット①:売却ができない

相続人申告登記では、第三者に所有権などの権利を主張できないため、売却することができません。売却したい場合は改めて相続登記が必要になります。

デメリット②:登記簿に住所氏名が載る

登記簿に住所氏名が記載されることで、固定資産税の請求が届いたり、登記簿を確認した業者から営業をかけられたりする可能性があります。

■固定資産税について

土地や家屋を所有していると、固定資産税が毎年かかります。固定資産税とは、固定資産(家屋や土地および工場の機械や会社の備品と言った償却資産)にかかる税金のことをいい、毎年1月1日時点で固定資産評価額を基準に算出されます。地方税になるので、お住まいの市町村から納税通知書が送付され、年4回に分けて納めます。

固定資産税は住宅用地の特例という制度により減額措置が適用されます。条件としては住宅が建っていることであり、空き家も減額措置の対象となります。

【減額措置の計算方法】

住宅用地の区分 | 固定資産税 |

|---|---|

小規模住宅用地(200㎡以下) | 課税標準×1/6×1.4% |

一般住宅用地(200㎡超) | 課税標準×1/3×1.4% |

今回は2024年4月からスタートした相続登記の義務化についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。知らないと罰則の対象に…!ということもありますので、速やかに対応するようにしましょう。

しかし、相続はやらなければならないことが多くあるため、何から手をつけていいか分からない方もいると思います。弊社では、そもそも相続とは何を相続するものなのか、どう進めていけばいいのか、といった基本的なことから分かりやすく解説します。

不動産の価値を知るための無料不動産査定も行っていますので、是非現地や店舗、オンラインにてお話をお聞かせください。

物件を実際に探してみよう!

物件を実際に探してみよう!不動産購入の知識がついたら物件を探してみよう!会員登録すれば物件検索の幅がグッと広がります!

メリット1

会員限定物件の

閲覧

メリット2

新着物件を

メール配信

メリット3

プライスダウン

物件を配信

メリット4

キャンペーン・

お役立ち情報を

お届け

メリット5

お気に入り物件を

保存

メリット6

自動入力で

簡単問い合わせ